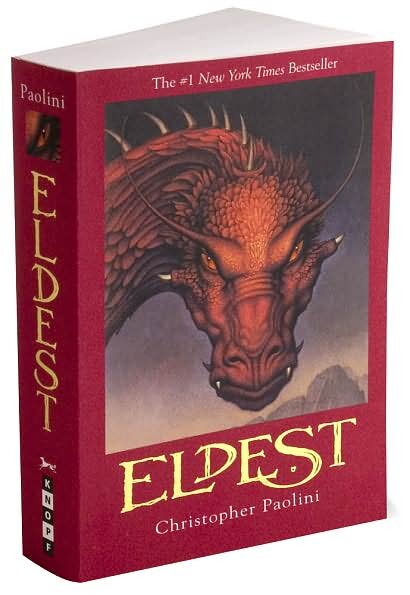

Primer Capítulo de Eldest

Segundo libro de el Legado

Primer Capítulo de Eldest: Los cantos de los muertos son los lamentos de los vivos.

Eso pensó Eragon mientras pisaba el cuerpo retorcido y despedazado de un úrgalo. El rostro destrozado del monstruo lo miraba con recelo mientras Eragon escuchaba los lamentos de las mujeres que retiraban a sus seres queridos del suelo de Farthen Dûr, embarrado por la sangre. Tras él, Saphira bordeó con delicadeza el cadáver. El único color que brillaba en la penumbra de la montaña hueca procedía de sus escamas azules.

Habían pasado ya tres días desde que los varden y los enanos se enfrentaran a los úrgalos por la posesión de Tronjheim, la ciudad montaña, pero la carnicería seguía desparramada por el campo de batalla. La cantidad de cadáveres había frustrado la intención de enterrar a los muertos. A lo lejos, una pira de fuego emitía un lúgubre brillo junto al muro de Farthen Dûr; estaban quemando a los úrgalos. No había para ellos entierro ni honroso lugar de descanso.

Al despertar, Eragon había descubierto que Angela había curado sus heridas y había intentado por tres veces colaborar en las tareas de recuperación. En cada ocasión lo habían atacado terribles dolores que parecían estallar en su columna. Todos los sanadores le proporcionaban diversas pociones. Arya y Angela le dijeron que estaba perfectamente sano. Aun así, le dolía. Saphira tampoco podía ayudar; apenas alcanzaba a compartir su dolor cuando éste recorría el nexo mental que los unía.

Eragon se pasó una mano por la cara y alzó la vista a las estrellas que asomaban por la cumbre de Farthen Dûr, difuminadas por el humo tiznado de la pira. Tres días. Tres días desde que matara a Durza; tres días desde que la gente empezara a llamarlo «asesino de la sombra»; tres días desde que los restos del brujo arrasaran su mente y lo salvara el misterioso Togira Ikonoka, el Lisiado que está Ileso; sólo había hablado de eso con Saphira. Aquella experiencia lo había transformado, pero aún no sabía con certeza si para bien o para mal. Se sentía frágil, como si cualquier golpe repentino pudiera hacer añicos su cuerpo y su conciencia, recién reconstruidos.

Ahora había acudido al lugar del combate, impulsado por un morboso deseo de ver las secuelas. Al llegar, encontró pocas cosas de interés. No había más que la incómoda presencia de la muerte y la descomposición, nada de la gloria que había aprendido a esperar por las canciones heroicas. Antes de morir Garrow, la brutalidad que había presenciado entre humanos, enanos y úrgalos lo hubiese destrozado. Ahora, lo entumecía. Había aprendido mucho antes, con la ayuda de Saphira, que la única manera de conservar la racionalidad entre tanto dolor consistía en hacer algo. Más allá de eso, sin embargo, ya no creía encontrar ningún significado inherente para la vida; no después de ver a los hombres desgarrados por los Kull y el suelo convertido en un lecho de cuerpos desmembrados y tanta sangre derramada que hasta empapaba las suelas de sus botas. Si había algún honor en la guerra, concluyó, sólo consistía en luchar por evitar el daño ajeno.

Se agachó y arrancó del suelo una muela. Mientras la agitaba en la palma de la mano, dio una lenta vuelta con Saphira por el llano pisoteado. Se detuvieron al borde cuando vieron que Jörmundour se acercaba a ellos corriendo desde Tronjheim. Al llegar a su altura hizo una reverencia; Eragon era consciente de que, apenas unos días antes, no lo hubiera hecho.

―Me alegro de encontrarte a tiempo, Eragon ―dijo el hombre alto. Llevaba en una mano una nota garabateada en un pergamino―. Va a volver Ajihad y quiere que estés ahí cuando llegue. Los demás ya lo están esperando junto a la puerta oeste de Tronjheim. Tenemos que darnos prisa para llegar a tiempo.

Eragon asintió y se dirigió hacia la puerta oeste, llevando a Saphira de la mano. Ajihad había pasado tres días fuera, persiguiendo a los úrgalos que conseguían escapar por los túneles de los enanos que horadaban la piedra bajo las montañas Beor. Cuando Eragon lo vio por última vez antes de que se fuera, Ajihad estaba indignado porque acababa de descubrir que Nasuada había desobedecido la orden de marcharse con las demás mujeres y los niños antes de la batalla. En vez de eso, se había ocultado entre los arqueros de los varden y había peleado a su lado.

Murtagh y los gemelos también se habían ido con Ajihad: los gemelos porque era una tarea peligrosa y el líder de los Varden necesitaba protección, y Murtagh porque estaba ansioso por demostrar que no deseaba ningún mal a los Varden. A Eragon le sorprendió comprobar en qué medida la actitud de la gente hacia Murtagh había cambiado. Con tanto trabajo por delante nadie deseaba malgastar energías en un odio tan mezquino,. Echaba de menos una buena conversación con Murtagh y tenía ganas de comentar todo lo que había pasado en cuanto regresara. Mientras Eragon y Saphira rodeaban Tronjheim, un pequeño grupo se hizo visible a la luz de una antorcha junto a la puerta de troncos. Entre ellos iba Orik ―el enano, agitándose impaciente sobre sus robustas piernas― y Arya. El vendaje blanco que rodeaba su antebrazo brillaba en la oscuridad y reflejaba la tenue luz cenital contra la parte inferior de su melena. Eragon sintió una extraña emoción, como le ocurría cada vez que veía a la elfa. Ella lanzó una rápida mirada a Eragon y Saphira, apenas un destello de sus ojos verdes, y siguió oteando la llegada de Ajihad.

Aunque la participación de Arya había permitido que Eragon matara a Durza y, gracias a eso, venciera la batalla, los enanos estaban furiosos con ella por haber roto el zafiro estrellado, Isidar Mithrim. Era una gran pérdida. Se negaban a recoger los restos del zafiro y los habían dejado en un círculo monolítico dentro de la cámara central de Tronjheim. Eragon había caminado entre los añicos y había compartido el dolor de los enanos ante tanta belleza perdida.

Eragon y Saphira se detuvieron junto a Orik y otearon la tierra que rodeaba Tronjheim y llegaba hasta la base de Farthen Dûr, ocho kilómetros despejados en todas direcciones.

―¿Por dónde vendrá Ajihad? ―preguntó.

Orik señaló hacia un grupo de antorchas clavadas en torno a la amplia boca de un túnel, a unos tres kilómetros de distancia.

―Pronto estará aquí.

Eragon esperó pacientemente con los demás. Contestaba cuando alguien le dirigía un comentario, pero prefería hablar con Saphira en la paz de su mente. Le iba bien el silencio que había invadido Farthen Dûr. Ya había pasado media hora cuando notaron algún movimiento en el túnel lejano. Un grupo de diez hombres emergieron trepando desde el subsuelo y luego se dieron la vuelta para ayudar a otros tantos enanos. Uno de los hombres ―Eragon dio por hecho que se trataba de Ajihad― alzó una mano y los guerreros se reunieron tras él en dos filas rectas. Tras una señal, la formación marchó con orgullo hacia Tronjheim.

Apenas habían recorrido cinco metros cuando, tras ellos, estalló el bullicio en la boca del túnel al aparecer unas figuras. Eragon achinó los ojos, incapaz de ver desde tan lejos. ¡Son úrgalos!, exclamó Saphira, tensando el cuerpo como la cuerda de un arco lista para disparar.

Eragon no lo puso en duda.

―¡Úrgalos! ―gritó.

Montó de un salto en Saphira y se maldijo por haber dejado la espada en la habitación. Nadie esperaba un ataque tras poner en fuga al ejército de los úrgalos. Sintió una punzada en la herida cuando Saphira alzó las alas azules y las batió hacia abajo al tiempo que saltaba, ganando velocidad y altura a cada segundo. Por debajo, Arya corría hacia el túnel casi tan rápido como volaba Saphira. Orik la seguía con varios hombres, mientras Jörmundur regresaba a toda prisa a los barracones.

Eragon no tuvo más remedio que contemplar, desesperado, cómo los úrgalos atacaban la retaguardia de los guerreros de Ajihad; estaba demasiado lejos para usar la magia. Los monstruos contaban con la ventaja de la sorpresa y enseguida liquidaron a cuatro hombres y obligaron a los demás guerreros, tanto hombres como enanos, a arracimarse en torno a Ajihad con la intención de protegerlo. Las espadas y las hachas se entrechocaron cuando las dos fuerzas entraron en contacto. Uno de los gemelos emitió un rayo de luz y cayó un úrgalo, aferrándose el muñón del brazo seccionado. Durante un minuto pareció que los defensores conseguirían resistir a los Úrgalos, pero luego se produjo un remolino en el aire, como si una tenue cinta de niebla envolviera a los combatientes. Cuando se despejó, sólo quedaban cuatro guerreros: Ajihad, los gemelos y Murtagh. Los úrgalos se les echaron encima y taparon la vista de Eragon, que lo contemplaba con horror y miedo crecientes.

¡No!¡No!¡No!

Antes de que Saphira pudiera sumarse a la lucha, el grupo de Úrgalos se desparramaron hacia el túnel y desaparecieron bajo tierra, dejando tras de sí un reguero de cuerpos tendidos.

En cuanto Saphira aterrizó, Eragon se bajó de un salto y luego se tambaleó, sobrecogido por el dolor y la rabia. No puedo hacerlo. Le recordaba demasiado al momento de su regreso a la granja, cuando se encontró con un Garrow agonizante. Luchando a cada paso contra el miedo, empezó a buscar supervivientes.

El lugar tenía un fantasmagórico parecido con el campo de batalla que acababa de inspeccionar, salvo que la sangre era reciente.

En el centro de la masacre estaba Ajihad, con el pecho de la armadura rasgado por numerosos tajos, rodeado por los cinco úrgalos que había matado. Aún emitía jadeaos recortados. Eragon se arrodilló a su lado y agachó el rostro de modo que sus lágrimas no cayeran en el pecho herido del líder, donde la sangre recorría la piel oscura como tinta sobre el carbón. Sabía que nadie podía curar aquellas heridas; el daño no tenía reparo posible. Llegó Arya a la carrera, vio que no podía hacer nada y esperó, con una profunda tristeza en el rostro.

―Eragon.

El nombre se deslizó entre los labios de Ajihad, apenas un murmullo.

―Sí, aquí estoy.

―Escúchame, Eragon… Tengo una última orden para ti. ―Eragon se acercó más para captar las palabras del hombre que agonizaba―. Has de prometerme una cosa: prométeme que no… que no permitirás que los Varden caigan en el caos. Son la única esperanza para resistir contra el Imperio… Han de mantenerse fuertes. Me lo tienes que prometer.

―Lo prometo.

―Entonces, que la paz sea contigo, Eragon, asesino de la sombra.

Con su último aliento, Ajihad cerró los ojos, el reposo asomó a su rostro, y se murió.

Eragon inclinó la cabeza. Le costaba respirar y el nudo que sentía en la garganta era tan fuerte que le dolía. Arya bendijo a Ajihad con un murmullo en el lenguaje antiguo y luego dijo con su voz musical:

―Por desgracia, habrá mucha lucha por esto. Tiene razón, debes hacer cuanto puedas para impedir una guerra de poder. Te ayudaré en lo posible.

Incapaz de hablar, Eragon se quedó mirando los demás cadáveres. Hubiera dado cualquier cosa por estar en otro sitio. Saphira apartó un cuerpo con el morro y dijo: Esto no tendría que haber ocurrido. Es obra del diablo y resulta aun peor, pues nos llega cuando deberíamos estar a salvo en la victoria. Examinó otro cuerpo y luego ladeó la cabeza. ¿Dónde están los gemelos y Murtagh? No están entre los muertos. Eragon inspeccionó los cuerpos. ¡Tienes razón! Se llenó de júbilo mientras se apresuraba hacia la boca del túnel. Allí, los rastros de sangre llegaban hasta un agujero, como si alguien hubiera arrastrado por él algún cuerpo. ¡Se los han llevado los úrgalos! ¿Para qué? ¿Como rehenes? Al instante regresó el desánimo. No importa. No podemos seguirlos sin refuerzos y tú ni siquiera cabrías por el agujero.

Puede que aún estén vivos. ¿Los vas a abandonar?

¿Y qué quieres que haga? Los túneles de los enanos son un laberinto infinito. Arya y yo nos perderíamos. Y yo no puedo dar alcance a los úrgalos a pie, aunque tal vez ella sí podría.

Pues pídeselo.

¡A ella! Eragon dudó, dividido entre el deseo de actuar y la rabia de poner a Arya en peligro. De todos modos, si alguien entre los varden podía manejar a los úrgalos, ese alguien era ella. Con un gemido, le explicó lo que acababan de descubrir.

Las cejas inclinadas de Arya casi se unieron al fruncir el ceño.

―No tiene sentido.

―¿Puedes seguirlos?

Ella lo miró fijamente durante un largo rato.

―Wiol ono. Por ti.

Luego saltó hacia delante y la espada refulgió en su mano mientras se colaba en el vientre de la tierra.

Ardiendo de frustración, Eragon se sentó con las piernas cruzadas junto a Ajihad, para vigilar su cuerpo. El ataque lo había dejado en estado de incredulidad. Apenas lograba asimilar que Ajihad estuviera muerto y Murtagh, desaparecido. Murtagh. Hijo de uno de los conjurados y amigo de Eragon. En ciertos momentos Eragon había deseado que Murtagh desapareciera, pero ahora que se lo habían llevado a la fuerza, la pérdida le dejaba un vacío inesperado. Permaneció sentado sin moverse mientras Orik se acercaba con los demás hombres. Cuando Orik vio a Ajihad, pataleó y maldijo en su idioma y clavó su hacha en el cuerpo de un úrgalo. Los hombres se quedaron aturdidos. El enano pellizcó un pedazo de tierra y la frotó entre sus manos encallecidas, gruñendo.

―Ah, se ha partido un nido de abejas; ahora no habrá paz entre los varden. Barzûln, esto lo complica todo. ¿Has llegado a tiempo para oír sus últimas palabras?

―Debo esperar a que esté presente la persona indicada para repetirlas.

―¿Y dónde está Arya?

Eragon señaló.

Orik maldijo de nuevo, luego menó la cabeza y se sentó en cuclillas.

Pronto llegó Jörmundur con doce filas de guerreros, cada una compuesta por seis unidades. Les indicó por gestos que esperaran fuera del radio de cuerpos tendidos mientras él se adelantaba y tocaba un hombro de Ajihad.

―¿Cómo puede ser tan cruel el destino, amigo mío? Hubiera llegado antes si no fuera por el tamaño de esta maldita montaña, y entonces acaso te habrías salvado. Sin embargo, recibimos esta herida en el momento más alto de la victoria.

Eragon le explicó con suavidad lo de Arya y la desaparición de los gemelos y Murtagh.

―No se tendría que haber ido ―dijo Jörmundur, al tiempo que se ponía en pie―, pero ya no podemos hacer nada. Apostaremos aquí una guardia, pero vamos a tardar por lo menos una hora en encontrar guías entre los enanos para una nueva expedición por los túneles.

―Quiero dirigirla yo ―se ofreció Orik

Jörmundur perdió la mirada en la distancia, en dirección a Tronjheim.

―No, ahora te necesita Hrothgar; tendrá que ir otro. Lo siento, Eragon, pero todos los importantes se han de quedar aquí hasta que se elija al sucesor de Ajihad. Arya tendrá que arreglárselas sola… De todas formas, sería poco probable que la alcanzáramos.

Eragon asintió, aceptando lo inevitable.

Jörmundur lanzó una mirada en derredor antes de hablar en voz alta para que todos pudieran oírlo:

―¡Ajihad ha muerto como un guerrero! Mirad, mató a cinco úrgalos, cuando un hombre de menos valía hubiera sucumbido ante uno solo. Le concederemos todos los honores y esperaremos que los dioses se vean complacidos por su espíritu. Llevadlo a él y a sus compañeros en vuestros escudos hasta Tronjheim… y no sintáis vergüenza si se os ven las lágrimas, pues éste es un día de dolor que todos recordarán. ¡Ojalá tengamos pronto el privilegio de hundir nuestras espadas en los monstruos que han asesinado a nuestro líder!

Todos a una, los guerreros se arrodillaron y se descubrieron las cabezas para rendir homenaje a Ajihad. Después de levantaron y con gestos reverentes lo alzaron a hombros sobre sus escudos. Pronto rompieron a llorar muchos de los varden y, aunque las lágrimas rodaban hasta sus barbas, no descuidaron el deber y no permitieron que Ajihad cayera. Con pasos solemnes marcharon de vuelta a Tronjheim, con Saphira y Eragon en el centro de la procesión.

Cortesía de © Roca Editorial